Joachim Mauer pilgert nach Jerusalem

PiJo in Jerusalem

07.09.2012 – 06.11.2012

Tagebuch eines Pilgers

E-Mail vom 02.10.2012

Ihr Lieben in Deutschland,

seit 7. September bin ich nun auf Achse. Dieser Weg nach Jerusalem verlief bisher anders als geplant.

Da war zunächst mein Sturz am 3. Marschtag mitten in einer Kleinstadt. Ich hatte ein Loch nicht gesehen, blieb mit einem Fuß darin hängen und stürzte mit Rucksack. Er verstärkte den Aufprall mit Gesicht und Knie. Ich blutete sehr stark. In der sich sammelnde Menschenmenge fand sich schnell ein fachkundiger Samariter, der mit erste Hilfe leistete. Andere brachten Wasser zum Reinigen und zum Trinken. Die Hilfsbereitschaft war beeindruckend. Mein Samariter schickte mich mit Notverband ins Krankenhaus. Eine junge Ärztin nähte die Wunden an Stirn und Knie mit mehreren Stichen. Das anschließende Roentgen zeigte keine Brüche. Ich konnte weitermarschieren und sah die ersten Tage aus wie ein Boxer. Doch die Wunden heilten schnell, die Fäden zog ich mir selbst und es ist wieder alles in Ordnung.

Mein Mitpilger Jean-Pierre bereitete als nächstes Sorgen. Es zeigte sich sehr schnell, dass er den Strapazen nicht gewachsen war. Ich reduzierte die Etappen auf 20 – 25 km. Doch auch dies funktionierte nur mit großer Mühe. Seine Füße in den viel zu engen Schuhen produzierten Blasen, die er mit Compeed versorgte. Dies half nichts. In Benevento war dann Schluss. Nachdem ein Krankenpfleger die Behandlung verweigerte, übernahm ich die Versorgung. Zwei Löcher in beiden Fersen galt es zu versorgen. Da war an ein Weiterwandern nicht zu denken. So folge er mir mit Bus und Bahn. Als die Heilung fortgeschritten war, erneute Wanderversuche. Nach einigen Tagen große Blasen unter den Füssen. Wieder Marschstop für ihn. Bis heute.

Es galt umzuplanen. Er wollte nach Hause. Ich, gewarnt durch meinen Sturz, wollte die große Strecke nicht alleine gehen. Ein neuer Plan entwickelte sich.

Diese Via francigena del Sud von Rom bis Finibus terrae in Santa Maria di Leuca ist ein toller Pilgerweg. Wunderschöne Etappen in den Appeninnen, dann die Ebene von Bari mit den Weinbergen, schließlich mehr oder weniger an der Adria entlang durch Olivenhaine, Obstplantagen, Weinberge oder nur am Strand entlang.

Das alles bei strahlend blauem Himmel und Temperaturen zwischen 30 und 35 Grad. Klar, dass da ein tägliches Bad im angenehm kühlen Meer nicht fehlte. Abends Unterkunft in Klöstern, Kirchen, B+B?s, kleinen Hotels, oft in wunderschönen Hafenstädtchen. Dazu die große Hilfsbereitschaft der Italiener uns sprachunkundigen gegenüber. Ich könnte viel darüber erzählen.

Nun war ich im italienischen Finisterre, habe die Via francigena del Sud somit abgewandert. Gestern fuhren wir mit dem Zug zurück nach Bari. Heute Abend nehmen wir die Fähre nach Igoumenitsa und ab morgen steht Griechenland auf dem Programm. Wir werden runter nach Patras (etwa 300 km) wandern. Dort nehmen wir am 17. einen Ryanairflug nach Paphos auf Zypern, wandern von dort über Nikosia nach Lacarna. Dort fliegen wir am 21. mit der Air Cyprus nach TelAviv. Ein Bekannter aus DED-Zeiten, der Koordinator der Deutschen Entwicklungshilfe, der in Palästina ist und in Jerusalem wohnt, hat uns angeboten bei ihm zu wohnen. Er wird uns auch bei dem anschließenden Aufenthalt beraten. Wie lange wir in Israel bleiben, weiß ich noch nicht.

Der lange Weg über die Türkei ist nur aufgeschoben. Ich werde ihn auf jeden Fall noch machen.

Soweit also mein aktueller Bericht.

Ich wünsche Euch allen eine gute Zeit.

Viele Grüße

Joachim

E-Mail vom 15.10.2012

Hallo, Ihr Freunde und Bekannte in Deutschland,

eine weitere Etappe unseres Weges nach Israel neigt sich dem Ende zu. Am Donnerstag fliegen wir von Patras- Anaxos nach Paphos im Westen Zyperns. 4 Tage haben wir Griechenland von Norden in Richtung Süden durchwandert. Angekommen sind wir mit der Nachtfähre in Igoumenitsa. Wie würden wir ohne Griechischkenntnisse klar kommen? Nach zehn km Wanderung in die Berge hinein, fanden wir in einem Ort eine kleine Gaststätte und wir versuchten es erfolglos mit Englisch und Französisch. ” Ich spreche Deutsch”, sagte die Wirtin, bediente uns mit einer guten Vesper und einem ersten (gut schmeckenden) griechischen Bier. Hilfsbereit, notierte sie uns die wichtigsten Wörter. 30 Jahre hat sie im Ruhrgebiet gearbeitet. Wir erfuhren, dass es im Norden Griechenlands viele gibt, die ab den 1960er Jahren ihr Brot in Deutschland verdienten. Nach weiteren Marschstunden stellte sich am späten Nachmittag die Frage der Unterkunft. Ich sprach in einem kleinen Städtchen ein Ehepaar auf Deutsch an. Flugs suchten Sie für uns ein Fremdenzimmer und der Herbergsvater selbst fuhr uns abends ins 3 km entfernte Restaurant. Viele positive Erlebnisse könnte ich anschließen. Eines möchte ich doch erwähnen. Am fünften Tag kommen wir in einen Ort. Unterkunft Fehlanzeige. Die Freundin des Wirtes, eine Athenerin, versteht Englisch. Mein Mitpilger Jean-Pierre, der wegen Fußprobleme vor mir mit dem Bus angekommen war, erzählt von seinem deutschen Pilgerfreund, der noch zu Fuß unterwegs sei. Als ich dann ankam, zeigte die Athenerin, die mich abgepasst hatte, auf die Kneipe, in der Jean-Pierre auf mich wartete. Kurz darauf kam ein Grieche, der sich in perfektem Deutsch als Petro vorstellte und uns beide mit sich nach Hause nahm. Ein schönes Zimmer erwartete uns und die Gastfreundschaft Petros und seiner Frau. Deutscher Kaffee und leckerer Kuchen. Unsere Wäsche kam in die Waschmaschine und ich, da ich außer einem Handtuch nichts mehr am Leib hatte, wurde mit Petros Klamotten vorübergehend eingekleidet. Zwischendurch stieg Petro mit seinen vorher gewaschenen Füßen in die Traubenkelter und stampfte seine Trauben platt. Abends ein wunderbares griechisches Abendessen und morgens ein deutsches Frühstück. Wir wollten unseren Gastgebern die Unkosten erstatten. Fehlanzeige. Keinen Cent wollten sie. „Für uns Griechen ist Gastfreundschaft eine selbstverständliche Tugend”, so der Kommentar.

So wanderten wir bei Tages- temperaturen von über 30 Grad bis hinunter nach Patras, oft an der Küste entlang. Klar, dass ich mir Zeit zum täglichen Bad nahm. Ein Österreicher sagte mir am Strand vor Preveza, das Meer sei 27 Grad warm.

Über die Meeresbucht nach Patras hinüber fuhren wir mit der Fähre. Wir hätten auch über die 2km lange neue, von den Franzosen gebaute, Brücke gehen können.

Patras ist eine Großstadt. Wir brauchten einen ganzen Vormittag und 13 km um sie zu durchlatschen. Danach noch 15 km in die Berge des Pelepones. Dann kam das Problem, dass wir keine Unterkunft fanden. Ich hätte gerne draußen geschlafen. Doch man warnte uns. Griechenland ist ein Durchgangsland vieler Emigranten. Viele bleiben hier hängen, leben in erbärmlichen Unterkünften am Straßenrand. Arbeiten mit Hungerlöhnen als Hirten oder auf den Feldern. Da entwickelt sich natürlich auch eine gewisse Kriminalität.

So fuhren wir wieder nach Patras zurück, kamen in einem ebenso teuren wie schlechtem Hotel unter und entschlossen uns am nächsten Morgen die 100 km nach Korinth zu fahren. Dort war die Unterkunft wieder einwandfrei und günstig. Am nächsten Tag lud uns ein Pope zur Besichtigung seiner Kirche ein. Beeindruckend die Fülle und Pracht der Ikonen!

Dann waren es nur noch 4 km zum Kanal von Korinth. Und es begann unserer Wanderung “zwischen den zwei Meeren” am Kanal entlang. Beeindruckend dieser Landdurchschnitt und unter uns die schmale Fahrrinne glitzernd. Ab und zu Segel- und Motorjachden und – Gott sei Dank – auch ein größeres Frachtschiff. Der Tag endete mit dem Besuch im alten Korinth, heute Ausgrabungsstätte und Museum. Mein frommer Mitpilger Jean-Pierre war ganz ergriffen, an der Stätte zu sein, wo Paulus seine Briefe an die Korinther schickte, die Eingang in die Bibel fanden.

Mit dem Bus ging es dann wieder nach Patras zurück und am westlichen Standrand setzten wir am gleichen Tag unsere Wanderung in Richtung Süden fort. Diesmal an der Küste entlang. Ein kleiner Umweg zwar, aber mit Aussicht eher Unterkünfte zu finden. In Purgos angekommen, wollten wir auf einen Abstecher nach Olympia nicht verzichten. Zu Fuß natürlich. Jean-Pierre nahm allerdings den Bus. So fuhren morgens die Busse der Kreuzfahrtschiffe, die an der Küste angelegt hatten, an mir in Richtung Olympia vorbei. Manche hupten und zollten mir Anerkennung, der ich schnellen Schrittes zu den olympischen Stätten der Antike unterwegs war. Dort angekommen, wartete schon Jean-Pierre auf mich und wir besichtigten die Reste der Wettkampfstätten.

Nun wollen wir morgen noch nach Kalamata im Süden des Pelepones; denn unser Ziel ist es ja, uns möglichst viel zu Fuß Israel zu nähern. Doch wir werden die 100 km wohl zu 80 Prozent mit dem Bus zurücklegen; anders haut das zeitlich nicht hin. Am Mittwoch geht es dann mit dem Bus nach Araxos, und am Donnerstag nehmen wir den Flieger nach Zypern.

Die Griechen habe ich zu 99 Prozent als freundlich, überaus hilfsbereit und gastfreundlich erlebt. Wirtschaftlich liegt das Land am Boden. 25 Prozent Arbeitslosigkeit, darunter ganz viele junge Leute. Die Alten geben oft von ihrer kleinen Rente den Jungen ein Trinkgeld ab. Ich hoffe, es gelingt, dem Fass ohne Boden einen solchen einzuziehen, dass die Wirtschaft wieder Schubkraft bekommt. Die Griechen wissen sehr wohl, dass sie in der Vergangenheit den Bogen überspannt und Fehler gemacht haben, möchten dies ändern. Aber das geht nicht von heute auf morgen. Die Europäer, sollten den Bogen nicht überspannen. Gerade wir Deutsche haben hier immer noch ein hohes Ansehen. Und Deutschland hat in den vergangenen Jahren auch viel am Export nach Hellas verdient. Einschließlich der Banken. Das wissen auch die Griechen. Vor Angela Merkel haben viele Furcht, aber auch Hochachtung. Bei vielen Begegnungen am Wegesrand und mein Hinweis, dass ich Deutscher sein, fiel sofort das Wort “Merkel”.

Nach dem wir über einen Monat keinen Regen und nur Hitze und Sonnenschein erlebt haben, regnet es ab und an. Gestern hatten wir ein Gewitter und es goss in Strömen. Gott sei Dank fand sich eine Unterstellmöglichkeit

In Deutschland ist es Herbst und Waltraud wird in Mehren wieder den Kachelofen anschmeißen.

Viele Grüße

Joachim (Mauer

E-Mail vom 26.10.2012

Hallo Ihr lieben in Deutschland,

Ihr seht, wir sind in Israel angekommen. Aber der Reihe nach.

Wir haben am 17.10. Griechenland verlassen. Wir haben uns dort wohlgefühlt. Ein letztes kleines Hotel am Strand nahe bei Patras, und am Morgen sind wir dann die 12 km zum Internationalen Flughafen von Patras Araxos gelaufen. Als wir dort gegen 9.30 h ankamen, war noch alles verrammelt und kein Mensch da. Zeit also, meine Wäsche am Eingangsgeländer des Großflughafens zu trocknen und den Rucksack umzupacken. Ich nehme an, die Ryanairmaschine nach Pafos auf Zypern war die einzige Maschine dieses Tages. Mit einer Stunde Verspätung ging es dann gegen 14.30 los. Ein schöner Flug über die ägäische Inselwelt erwartete uns.

Von Pafos hatte ich bis zum Kauf des Flugtickets noch nie etwas gehört. Ich erwartete ein kleines Nest im äußersten Südwesten Zyperns. Schon beim Anflug wurde ich eines anderen belehrt. Eine größere Stadt mit einem schicken Flughafen. Unerwartet für mich. Zypern hat Linksverkehr. Als jemand der marschiert und Rechtsverkehr gewohnt ist, bringt das Probleme. Man schaut immer nach der falschen Seite, denkt, da ist frei und dann kommt von hinten oder vorne, je nachdem auf welcher Straßenseite du bist, ein Auto angeschossen. Es gab da einige brenzlige Situationen. Angenehm war, dass Zypern den Euro hat, was ich auch nicht wusste. Vorschlag an die EU Kommission: Man sollte Ländern, mit Linksverkehr, die den Euro einführen wollen, zur Auflage machen, bei der Einführung auch den Verkehr von links auf rechts umzustellen. Dann weiß man schon im Anflug, es gibt dort den Euro bzw. wenn man mit Euro bezahlen kann, man fährt auf der Straße rechts. (Ein Witz!)

Nach der Ankunft ging es mit dem Bus durch Pafos. Eine Bettenburg wie der Playa auf Malle mit vielen Touris. Nichts wie weg hier in Richtung Nikosia! Eine freundliche Dame am Flughafen hatte uns schon ein günstiges Hotel dort gebucht und uns gleich einen Bündel mit Karten und Prospekte in die Hand gedrückt. Auf einer neuen Autobahn in einem betagten Bus haben wir die 100 km zurückgelegt und konnten auch in der Abenddämmerung feststellen: Diese Republik Zypern ist ein modernes Gebilde.

Nach einigem Suchen fanden wir unser Hotelchen mitten in einer engen Altstadtstraße. Es ist in libanesischer Hand, oben Hotel unten Resto. Für uns prima, nach dem langen Tag plagte uns Hunger und Durst. Wäsche und Dusche wurden verschoben und es ging hinunter auf die Straße, wo die Restauranttische standen. Doch es wurde nicht nur gespeist, sondern auch kräftig Wasserpfeife geraucht. Nachdem unser Hunger gestillt und nach einer Flasche Rotwein der Tagesstress abgestreift war, bestellten wir uns eine Wasserpfeife für acht Euro. Der Ober zeigte uns, wie man kräftig Rauch verbreitet und wir machten es nach. Das Ganze schmeckte ganz gut. Ich hatte schnell genug davon, Jean Pierre schmeckte es noch etwas länger.

Am nächsten Tag ein Ausflug ins moderne Zypern und dann die Fußgängermeile in Richtung Demarkationslinie Checkpoint. Man muss wissen, Zypern ist im Gegensatz zu Deutschland noch geteilt. Die Sachkundigen unter meinen Lesern mögen es mir verzeihen, wenn ich den geschichtlichen Hintergrund kurz erkläre.

Die Bevölkerung der Insel besteht zu 8o% aus griechischen Zyprioten und zu 20 % aus türkischen Zyprioten. Die lebten bis 1974 mehr oder weniger friedlich miteinander. Das damalige Obristenregime in Griechenland betrieb den Anschluss Zyperns an Griechenland. Die Türkei sah sich als Schutzmacht der türkischstämmigen Zyprioten und marschierte in Zypern ein. Es kam zum Krieg mit der anderen Partei. Letztere war unterlegen, und es gelang dem türkischen Militär 40% der Insel und zwar den Norden, zu besetzen. Es kam auf Vermittlung der Uno zu einem Waffenstillstand. 200.000 im Norden ansässige griechische Zyprioten wurden vertrieben und im Norden ein Staat ausgerufen, der international nur von einer Handvoll Staaten anerkannt wurde. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Die Uno überwacht bis dato den Waffenstillstand.

Nikosia ist geteilt und wenn man an der Demarkationslinie entlang marschiert, wird man an Berlin vor 1989 erinnert. Straßenzüge mit zugemauerten Fenstern, Straßen mit vollbetonierten Blechfässern abgesperrt und mit Stacheldraht versehen. Überall Grenzposten mit Maschinengewehren in ihren Wachhäuschen. Auf griechischer Seite hat ein cleverer Kneipenwirt seine Gaststätte direkt an der Grenze hinter einem Grenzposten gelegen, Checkpoint Charly genannt und ein Berliner Bär baumelt als Maskottchen am Eingang.

Erst seit einigen Jahren kann man an einigen Checkpoints auf die jeweils andere Seite gelangen. Einen davon gibt es für Fußgänger in der Innenstadt von Nikosia. Die griechische Seite belässt es beim Übergang bei gelegentlichen Kontrollen. Doch der Norden möchte seine Unabhängigkeit demonstrieren. Verlangt Pass oder Perso und stellt per Stempel oder Wisch ein Einreisevisum aus. Wenn viel los ist, bildet sich eine Schlange. Schikanen gibt es aber nicht.

Da wir Zypern auf unserem Weg nach Jerusalem von Norden nach Süden zu Fuß durchqueren wollten, ging es dann am nächsten Tag früh über die Grenze und zum Bus, der uns nach Girne brachte, der Hafenstadt im Norden. Ein hübscher Flecken mit einem gemütlichen Fischerhafen und vielen kleinen Restaurants drumherum. Kein Massentourismus wie in Südzypern. Man kann zum Beispiel auf einem umgebauten Fischerboot hinaus in die Ägäis schippern, um dort zu schwimmen, zu fischen, zu tauchen oder einfach an Deck sich den Body bräunen lassen. Viele junge Leute, zahlreiche Deutsche darunter, tun dies. Wir widerstanden der Versuchung und machten uns bei 30 Grad Hitze in Richtung Norden auf. Leider liegt direkt hinter Girne ein Klotz von Berg, und wir mussten auf der einzigen Straße, vierspurig ausgebaut, auf diesen Klotz hinaufsteigen und konnten danach diese stark befahrene Straße verlassen, um in der sich anschließenden Ebene Richtung Nikosia zu wandern. Vorbei an fast 8 km Stacheldraht, an einem Gebiet, das für die türkische Armee reserviert ist, die bis heute die eroberten Gebiete militärisch sichert. Freundliches Winken der Soldaten in den Wachposten, die sich sichtlich langweilten. Vor Nikosia eine große Universität und viele Wohnblöcke. Dieser türkische Teil machte auf uns einen dynamischen Eindruck. Allerdings weniger wohlhabend als der Süden. Nach 30 km Marsch sind wir dann wieder in Nikosia angekommen, über den Checkpoint gelangten wir wieder in unser gemütliches Hotel.

Am nächsten Tag nahmen wir den Bus, 10 km nach Süden bis zur Stadtgrenze, um dann unsere Wanderung nach Süden fortzusetzen. Die freundliche Busfahrerin zeigte uns den Weg und konnte gar nicht kapieren, dass man die 30 km bis Larnaka zu Fuß zurücklegen will. Wir taten dies auf einer verkehrsarmen Straße und wurden noch einmal mit der geteilten Wirklichkeit konfrontiert. Hinter Nikosia trennt eine Bergkette den Norden von der Ebene von Lacarna. Ähnlich wie die Israelis auf dem Golan, haben sich die Türken einen Korridor erkämpft bis zu einem der letzten Berge und können von oben den Süden observieren. Links daneben auf dem Berg ein UNO-Kontrollposten und rechts das griechisch-zypriotische Militär und wir am Fuß der Berge schwitzend in Richtung Süden marschierend. Ein Denkmal am Wegrand. Die Tafel erzählt in deutscher Sprache, dass hier kurz vor dem Waffenstillstand 1974 drei österreichische UNO-Soldaten starben. Sie sollten zwischen den Kriegsparteien vermitteln und wurden von der türkischen Luftwaffe mit Napalmbomben getötet,

Doch kommt man nach Lacarna ganz im Süden, hat man die Teilung der Insel wieder vergessen. Eine moderne Stadt und ein wunderbarer Strand. Ich konnte der Versuchung nicht widerstehen, mich in die Wellen zu werfen.

Zum Flughafen waren es dann nur noch 7 km, ebenfalls zu Fuß zurückgelegt. Abends um 20:30 Uhr ging es mit einer Maschine der Cyprus-Airlines Richtung Ben Guerion Flughafen in TelAviv-Israel. Nach Italien, Griechenland und Zypern und 54 Tagen Marschierens trennten uns nur noch Stunden von unserem Ziel. Uff!

Was uns dort erwartete, das erfahrt ihr in meinem nächsten Rundbrief.

Viele Grüße

Joachim

E-Mail vom 07.11.2012

Hallo, Ihr Freunde in Deutschland,

hier ein weiterer Bericht unserer Wander- und Pilgerreise.

Der Flug von Larnaka nach TelAviv war kurz. Da es dunkel war, tauchten im Landanflug die Lichter der Stadt auf und wir waren schon ziemlich niedrig. Jeden Moment mussten wir aufsetzen. Doch plötzlich startete der Pilot wieder durch. Ein erschrockenes Raunen war in der Kabine zu hören. Was war los? Wir gewannen an Höhe. Die Lichter unter uns wurden kleiner und das Schwarz des Mittelmeeres kam zurück. Endlich die Mitteilung des Kapitäns: “Die Landegenehmigung wurde zurückgezogen. Wir gehen in die Warteschleife.“ Zwanzig Minuten mussten wir noch in der Luft bleiben, ehe wir runter konnten.

Ich hatte schon viel von den Sicherheitskontrollen einschließlich den Befragungen der Israels gehört. War also sehr gespannt, was mich erwartete und dann doch angenehm überrascht. Drei kurze und freundliche Fragen an der Passkontrolle (Wo kommen Sie her? Warum kommen Sie noch Israel? Wo werden Sie sich aufhalten?) und schon erhielt ich meinen Pass mit Einreisestempel zurück. Ich passierte mit meinem Rucksack die Zollkontrolle, ohne angehalten zu werden. Ich fragte mich: „Hat man mich falsch informiert?“ Im Laufe meines Aufenthaltes sollte ich noch erfahren, dass Militär und Sicherheitsbehörden auch anders können. Davon jedoch später.

Ich muss gestehen, dass ich mich auf meinen Aufenthalt in Israel und Palästina nicht vorbereitet hatte. Ich lasse gerne so etwas auf mich zukommen. Als Kontaktperson hatte ich Rudolf Rogg, den Leiter der Deutschen Entwicklungshilfe für Palästina. Ich habe ihn in meiner Afrikazeit kennengelernt und durch Zufall erfahren, dass er vor Ort ist. Seine Sekretärin Rania (eine liebenswerte Palästinenserin) hatte für den ersten Tag eine Unterkunft im Pilgerhaus der Österreicher in der Jerusalemer Altstadt und weitere Tage im Gästehaus der lutherischen Kirche auf dem Ölberg reserviert.

Als wir das Flughafengebäude verließen war es mittlerweile 22.00 Uhr Ortszeit. Rudolf hatte uns gemailt, wie wir einen Bus finden, der uns die 60 km nach Jerusalem bringt. Der fährt aber erst los, wenn alle Plätze besetzt sind, was nach 45 Minuten der Fall war. Mit einem ziemlichen Tempo fuhr er auf der Autobahn durchs nächtliche Israel. Kurz vor Jerusalem war die Straße auf beiden Seiten mit hohem Stacheldraht versehen und dann sahen wir zum ersten Mal diese hohe Mauer, die seit einiger Zeit an der Grenze zu den und in den palästinensischen Gebieten gebaut wird. Erinnerungen an die Teilung Deutschlands und insbesondere Berlins wurden bei mir wach.

Wir stiegen am Damaskustor aus. Heute weiß ich, dass es eines der Tore ist, über die man in die Jerusalemer Altstadt gelangt. Es ist das östliche Tor und stellt die Verbindung des arabischen Teil Jerusalems mit dem arabischen Teil der Altstadt her. Mittlerweile war es kurz nach Mitternacht. Es war nicht mehr viel los. Wenige Händler waren mit dem Einpacken ihrer Waren beschäftigt und die letzten Müllwagen verließen die Altstadt. Ein Freiwilliger des Pilgerhauses holte uns am Tor ab und brachte uns zur Herberge, die an der Via Dolorosa liegt.

Jean-Pierre, mein Mitpilger und ich, wir waren noch ziemlich aufgewühlt. Immerhin war der Tag lang: Über 30 km in Südzypern gewandert, Flug, Fahrt hierher. Kurzum, wir hatten noch Lust auf ein Bier. Fehlanzeige! Die wenigen arabischen Gaststätten, die noch auf hatten, boten keinen Alkohol an. Zurück in die Herberge. Die Tageshitze war aus unserem Zimmer noch nicht ganz verschwunden. Für die Stechmücken eine willkommene Gelegenheit, sich hier einzufinden und uns zu pieken. Zwischen den Stichen gab’s eine Handvoll Schlaf bis der Muezzin morgens um 4.30 Uhr über Lautsprecher zum Gebet rief und uns gleich mit aufweckte.

Gott sei Dank schliefen wir danach noch mal ein. Beim Aufstehen, dann ein Super-Erlebnis. Zunächst durch unser Fenster und gleich danach vom Dach der Herberge schauten wir auf die Altstadt hinab, die im Licht der Morgensonne lag. Die goldene Kuppel des Felsendomes lachte uns an. Die verwinkelten und ineinander geschachtelten Häuser und die zahlreichen Kirchen. Moscheen und Synagogen schauten mich noch etwas verschlafen und friedlich an. Ich war überwältigt.

Ein günstiger Moment, das sogenannte Beweisfoto zu knipsen. Also packten wir wieder unseren Rucksack, schleppten ihn auf das Dach der Herberge und stellten uns mit ihm, die Altstadt und den Felsendom im Hintergrund in Pose. Knips und der Beweis war im Kasten: Wir haben unser Ziel erreicht.

Fortsetzung folgt.

Viele Grüße

Joachim (Mauer)

E-Mail vom 08.11.2012

Hallo, Ihr Freunde,

hier ein weiterer Bericht unserer Wander- und Pilgerreise.

Wie ich bereits geschrieben habe, liegt die Pilgerherberge der Österreicher unmittelbar an der Via Dolorosa, dem „Leidensweg“ Jesu Christi. Sie beginnt am Nord-westlichen Lions Gate (Löwentor). Von dort schaut man hinab nach Gethsemane am Fuße des Ölberges, wo der Messias die letzten Stunden vor seiner Festnahme verbrachte.

Die Via Dolorosa liegt vorwiegend im muslimischen Teil der Jerusalemer Altstadt. Sie ist dort einige von vielen Sträßchen, in denen sich das Leben des Basars abspielt. Nicht viel breiter als ein normaler Fußgängerweg, gesäumt von den Geschäften und Läden, in denen man alles findet: Gewürze, Andenken, Fladenbrotbackstuben, Lebensmittel, Massen von Obst und Gemüse, Saftpressen, kleine Restaurants, Internetcafés, Elektronik, Teppiche, Kleidung, Alteisen, Werkzeug, Haushaltsgeräte, Friseure usw., usw. und in erreichbaren Abständen, im allgemeinen recht saubere öffentliche Toiletten. Würde man sich die Touris und Pilger wegdenken, wären die Sträßchen, darunter die Via Dolorosa, wohl gefüllt mit Einheimischen: Arabische und jüdische Frauen beim Einkaufen mit Nachwuchs an der Hand und/oder im Kinderwagen. Arabische Männer in kleinen Gruppen beim Palavern oder am Rand sitzend, den Rauch aus einer Wasserpfeife in die Luft blasend und das Straßengeschehen meist amüsiert und kommentierend aufmerksam beobachtend.

Jüdische Bart tragende Männer jeden Alters, viele Kinder (noch ohne Bart), alle mit der traditionellen Kleidung: Schwarzer Anzug, weißes Hemd, schwarze Schuhe, Hut mit mehr oder weniger breiter Krempe oder massiver Pelzmütze, darunter quellen die langen Locken hinab. Bänder am Gürtel hinab hängend. Manchmal haben sie ihre Frau im Schlepptau: Einfache dunkle Kleidung. Nichts für Carl Lagerfeld. Der wäre bei ihnen ein armer und unbedeutender Mann. Alle hasten sie in Richtung Klagemauer. Die Eile entspringt ihrem Wunsch, möglichst schnell dort zu sein, um viel Zeit zum Beten zu haben. Oft bleibt dennoch Zeit zu einem Einkauf bei einem arabischen Geschäftsmann. Man begegnet sich distanziert, aber nicht feindlich.

Die Versorgung des Basars mit Waren und der Abtransport des täglichen Mülls ist eine Herausforderung, die gemeistert wird. Ständig fahren meist junge kräftige Kerle vierrädige Kastenwägelchen in der Größe eines Leiterwagens hoch beladen in die Altstadt

hinein. Da geht es bergauf und bergab. Gebremst wird mit einem Autoreifen, der am Wägelchen mit einer Kette befestigt, hinterher schleift. Geht es abwärts, stellt sich der Chauffeur auf den Reifen und bremst ab. Eine einfache, aber wirksame Lösung. Die Mülltraktoren mit Anhänger stammen aus Deutschland, wo man sie bei Forstarbeiten einsetzt. Am späten Nachmittag rücken die an und um Mitternacht ist die Altstadt clean.

Wie gesagt, wäre die Via Dolorosa nur mit Einheimischen bestückt, so käme sie oft an die Grenze ihrer Kapazität und nun kommen noch die Touristen und die Pilger einzeln oder in Gruppen dazu, unter ihnen gibt es nämlich so gut wie keinen, der den Leidensweg ( ich schätze nicht mehr als 500 m lang) nicht persönlich ablaufen möchte.

Ich denke, dass das Sträßchen unter all den heiligen Stätten, am authentischsten ist. Man sagt sogar, dass an einigen Stellen der Straßenbeleg (große flache Steine) noch aus der Zeit Jesus stammt. Man folgt förmlich seinen Fußstapfen. Es war ein ebenso grausamer wie kluger Schachzug, dass die damaligen weltlichen und religiösen Machthaber diesen unbequemen und überaus erfolgreichen Wanderprediger nach seiner Verurteilung Kreuz tragend durch diese belebte Gasse schickten sozusagen zur Abschreckung und Demonstration ihrer Macht.

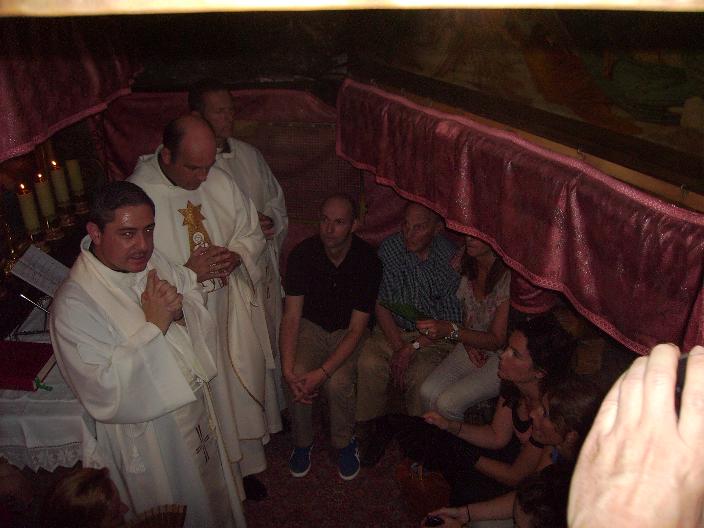

Heute gehen zahlreiche Pilgergruppen diesem Weg nach. Ein leichtes, einfaches, durch den häufigen Gebrauch abgegriffenes (und für eine Kreuzigung ungeeignetes) Kreuz kann man ausleihen. Oft wechseln die Kreuzträger von Station zu Station. Dahinter folgt die fromme Pilgergruppe oft von einem Priester, Popen oder Ordensmann angeführt. Sie kommen aus allen Teilen unserer Erde: Nord-, Mittel oder Südeuropäer, Nord- oder Lateinamerikaner, Asiaten und Australier, Katholiken, Lutheraner oder Orthodoxe. Singend oder betend schieben oder drängen sie sich den Leidensweg hinauf. Meist umringt von Touristen, die das Ereignis unbedingt mit Fotoapparat, Filmkamera, Handy, Laptop mit Fotosoftware einfangen wollen. Da muss man schon ein abgehärteter und erprobter Pilger sein, um sich da noch zu konzentrieren. Das Singen und Beten geht oft unter im allgemeinen Lärm.

Mein frommer Mitpilger Jean-Pierre hatte sich so darauf gefreut, den Leidensweg seines göttlichen Freundes meditierend und betend folgen zu dürfen. Sozusagen als Abschluss seiner Leiden auf dem Weg von Rom nach hier mit 16 großen Blasen und zeitweise Löchern in den Füßen und zahlreichen blutunterlaufenen und abgestorbenen Fußnägeln sowie zeitweise großer Erschöpfung rappelte er sich immer wieder auf. Nun am Ziel angekommen, musste er feststellen, dass der ganze Jesusrummel, nicht dem entsprach, was er sich vorgestellt hatte.

Die Via Dolorosa führt auf ihrer Zielgerade in die christliche Altstadt und mündet in die Grabeskirche. Diese Kirche beinhaltet den Kreuzigungsort, das Grab und die Wasch- und Salbungsstätte nach der Abnahme Christi vom Kreuz. Letztere ist für die orthodoxen Christen von großer Bedeutung. Frauen knien dort nieder, scheuern den Stein, wo Christus gelegen haben soll. mit Tüchern blank, bevor sie ihn küssen.

Zur Rechten liegt Golgatha, heute in eine Kapelle integriert. Lange Schlangen stehen an der Seite und warten auf Einlass. (Kann in Spitzenzeiten bis zu 2 Stunden dauern.) Ein orthodoxer Kirchenmann drängt die Gläubigen hinein: „Go! Go! Go!“ Ein kurzer Blick drinnen, ein Foto und schon wieder heraus: „Go! Go! Go! “Hinab geht’s in eine Krypta, in der der Leichnam Jesu vor seiner Wiederauferstehung lag. Es gibt Zweifel, ob sich das Lebensende und die Wiederauferstehung Jesu wirklich hier abgespielt hat. Es war wohl die hl.Helena, die Mutter des römischen Machthabers Konstantin, die anlässlich eines Jerusalembesuchs recherchierte und dann diese Stätte festlegte. Die Evangelisten glauben dies nicht. Sie sind der Meinung, dass Kreuzigungsort und Grab außerhalb der Stadt liegen; denn Exekutionen fanden damals außerhalb der Stadtmauern statt.

Nun gut. Heute teilen sich Äthiopisch-Orthodoxe, Armenisch-Apostolische, Römisch-Katholische, Griechisch-Orthodoxe, Kopten und Syrisch-Orthodoxe die Grabeskirche und haben sich in der Vergangenheit wie die Berserker über Aufgaben und Kompetenzen gestritten – gelegentlich auch handgreiflich, was dazu führte, dass heute alles genauestens geregelt ist. Seit mehreren Generationen hat ein Moslem die Schlüsselgewalt über die Kirche. Eine weise Entscheidung, wie ich finde.

Die Jerusalemer Altstadt hat auch für Juden und Moslems enorme Bedeutung. Der Tempelberg, der immerhin fast ein Fünftel des Altstadt einnimmt, ist für die Juden der Ort, an dem Abraham auf Gottes Weisung seinen Sohn opfern sollte und der Tempel stand, in dem die Bundeslade mit den Gesetzestafeln aufbewahrt wurde.

Für die Moslems ist es der Ort, von dem aus Mohamed bei seiner nächtlichen Reise auf einem geflügelten Pferd die sieben Himmel durchquerte und zum Paradies aufstieg.

Auf der riesigen Plattform befindet sich die Al-Sakra Moschee (Felsendom) und am Fuße der große Platz mit der Klagemauer. Nur über völlig getrennte Zugänge können Juden zur Klagemauer und Moslems zum Felsendom. Oft gibt es dennoch handgreifliche Auseinandersetzungen und die Juden versuchen den Tempelberg zu erstürmen. Deshalb ist für Besucher am Wochenende kein Besuch möglich.

Will man als Besucher zur Klagemauer, so muss man sich ebenfalls der Sprengstoffkontrolle unterziehen. Ich hatte den Eindruck, dass die Kontrolle laxer gehandhabt wurde, als beim Zugang zum Felsendom.

Judenkäppchen liegen zum kostenlosen Ausleihen bereit und wenn man eine solche Kippa aufsetzt, kommt man bis zur Klagemauer heran. Aus dem Fernsehen kennt man das ja, aber für mich war es dennoch faszinierend: Getrennt nach Männer und Frauen beten die Gläubigen vor der Mauer, stecken kleine Gebetszettelchen in die Ritzen und bewegen in recht schnellem Tempo ihren Oberkörper vor und zurück. Einige haben eine Schriftenrolle aufgerollt, die in einem silbernen Gefäß aufbewahrt wird und ein Schriftgelehrter singt Textstellen vor.

Neben der Klagemauer befindet sich in einem großen Gewölbekeller eine riesige Bibliothek. Viele sitzen davor und lesen. Andere stehen in Gruppen zusammen und beten mit mehr oder weniger heftigen Oberkörperbewegungen. Als Besucher konnte ich überall herumgehen. Niemand hat sich daran gestört.

Der ganze Bereich wird vom Militär überwacht. Einmal fand eine Räumung statt. Warum war mir nicht ersichtlich und nach 10 Minuten war der Spuk vorbei. Westlich der Klagemauer schließt sich das jüdische Viertel der Altstadt an. Feine Geschäfte, Restaurants, Bildungsstätten (oft von reichen amerikanischen Juden gesponsert), Hotels, Synagogen vermitteln den Eindruck, besonders wenn man aus dem islamischen Viertel kommt, man sei in einem anderen Film. Dagegen ist das sich anschließende armenische Viertel eher bescheiden. Viele Wohnhäuser, einige Geschäfte, das Patriarchat, der Friedhof und die St.James Kathedrale.

Im christlichen Viertel fällt das große Franziskanerkloster auf. Dieser Orden spielt an vielen heiligen Stätten eine große Rolle. Sieht man von Assisi ab, habe ich noch nie so viele Franziskaner gesehen, wie an den heiligen Stätten in Israel.

Ich gestehe, mich hat dieses enge Nebeneinander von sehr unterschiedlichen Menschen und Religionen fasziniert. Allerdings fühlte ich mich unter den vielen Touristen mehr und mehr unwohl. Man muss die Altstadt erlebt haben. Aber dann ist es auch gut und genug.

Viele Grüße Joachim

E-Mail vom 09.11.2012

Liebe Freunde,

ein weiterer Bericht meiner Pilgerreise: Augusta Victoria, Westjerusalem und Yad Vachem.

Nur eine Nacht blieben wir in der österreichischen Pilgerherberge und zogen dann auf den Ölberg um. Dort auf der höchsten Stelle Jerusalems, 850 m /fast 1300 m über dem Toten Meer gibt es den Augusta Victoria Compound mit Krankenhaus, der evangelischen Himmelfahrtskirche und dem Pilger- sowie Begegnungszentrum einschließlich Gästehaus. Ein nicht geringerer als der deutsche Kaiser Wilhelm II versprach 1898 den deutschen Bewohnern Palästinas die Errichtung eines Krankenhauses. Dieses und die Himmelfahrtskirche wurden in den Jahren darauf erbaut. Außer Sand, Kalk und Stein wurde alles Bau- und Einrichtungsmaterial aus Deutschland importiert.

Heute ist das Krankenhaus eine Spezialklinik für Krebskranke aus den palästinensischen Gebieten. Nach dem Bau des „Walls“ kommen weniger Kranke, da insbesondere deren Angehörige oft keinen Passagierschein bekommen. Man überlegt diese alt ehrwürdige Einrichtung auf palästinensisches Gebiet zu verlegen. Der Turm der Himmelfahrtskirche ist eines der Wahrzeichen Ost-Jerusalems. Macht man sich die Mühe, ihn zu besteigen, hat man einen wunderbaren Blick auf Jerusalem und hinüber ins Jordantal.

Für die Tage, in denen wir in Jerusalem übernachteten, kamen wir im Gästehaus unter. Wir waren wohl etwas weit weg vom Schuss. Dafür wir der Preis moderat und wir genossen die Ruhe und die Gastfreundschaft von Ibrahim, dem Verantwortlichen der Herberge. Wir freuten uns jeden Morgen auf sein palästinensisches Frühstück u.a. mit Schafskäse, lecker gewürztem Quark sowie Tomaten und Gurken.

Rasch fanden wir heraus, wie wir schnell hinunter zum Damaskustor kamen. Da fuhren die Kleinbusse mit der Nr.75 oder man hielt einfach ein Auto an. Die Fahrer von Privat-KFZ nehmen gerne Passagiere mit und man zahlt dafür den Preis für den Bus (5 Schekel = 1 €). Dreien ist damit gedient: Dem Passagier, der nicht lange zu warten braucht, dem Chauffeur mit einem Zubrot und der Umwelt.

Nach dem Umzug auf den Ölberg (der heute ein dicht besiedelter Stadtteil in Ost-Jerusalem ist) stand für uns ein Besuch der Yad Vachem (Holocaust) Gedenkstätte im äußersten Westen der Stadt auf dem Programm. Mit der neuen, pikfeinen Straßenbahn ging es vom Damaskustor hinauf zur Jaffastraße (so was wie der Berliner Kuhdamm) im modernen Teil der Stadt.

Es ist unglaublich. Es dauert genau eine Haltstelle und man ist in einer anderen Welt. Moderne Gebäude, schicke Läden, Straßencafés, so wie wir es auch bei uns kennen. Europäisch gekleidete Bewohner flanieren, kaufen ein oder sitzen in den Cafés. Mit einer Kippa zeigen viele, dass sie jüdischen Glaubens sind, aber eher von der moderaten Art, die streng Gläubigen sind in der Minderheit.

Auch zahlreiche Israelis, arabischer Abstammung sind zu sehen. Darunter jungen Frau, die ein wahrer Blickfang sind. Obwohl die Haare komplett unter einem Kopftuch bedeckt, das gleich auch noch die Ohren und den Hals versteckt, lacht einem ein gut gepflegtes und leicht geschminktes Gesicht entgegen. Ein Kleid bis zum Knöchel hinab und lange Ärmel bedecken vollständig weibliche Reize einerseits und betonen sie auch wieder. Hübscher Schmuck wie Halsketten und Armreifen vervollständigen ihr Aussehen zu einer wahren Augenweide. Ich bin begeistert.

Nicht wenige dieser Musliminnen, die ich unter zwanzig schätze, haben schon ein oder zwei Kinder. Der Ehemann und Vater ist oft dabei und wenn man aufmerksam hinschaut, sieht man oft Zuneigung, die die beiden untereinander und mit ihren Kindern verbindet. Vereinzelt traut man sich auch Händchen haltend in die Öffentlichkeit.

Ich frage mich: Diesen Leute egal ob jüdischer, arabischer oder sonstiger Abstammung geht es so wie uns. Sie wollen ihr Leben leben, friedlich und möglichst gesund. Sie lieben ihre Familie, haben Freunde. Warum gelingt es der Politik bis heute nicht, dieser Krisenregion zu einem dauerhaften Frieden zu verhelfen?

Nach einer recht langen Straßenbahnfahrt und einem Fußweg erreichen wir Yad Vachem. Ich zähle über dreißig Busse auf dem Parkplatz.

Vorausschicken muss ich, dass ich im Frühjahr das Holocaust Museum in Berlin besucht habe. Dabei wurde mir mal wieder bewusst gemacht, was die Nazis und deren Unterstützer den deutschen und europäischen Juden angetan haben. Es ist unglaublich, was diese Menschen verachtenden Verbrecher anrichteten. Die in Berlin gezeigten Familienschicksale haben mich tief bewegt. Ich habe mich in ihre Situation versetzt: Anfänglich ausgegrenzt, dann an den Pranger gestellt, ihres Hab und Gutes beraubt, in Viehwagen nach Auschwitz verfrachtet, an der Rampe selektiert, würdelos entkleidet und ins Gas geschickt. All dies ohne Schuld! Unglaublich.

Das ging mir im Kopf herum, als ich Yad Vachem betrat. Und doch war es anders als in Berlin. Dort war ich in meiner Heimat, die Mitbesucher waren meist Deutsche wie ich, darunter viele Schulklassen.

In Yad Vachem war ich in Israel und die Mitbesucher kamen aus vielen Nationen. Und es waren viele junge israelische Soldaten anwesend, für die ein Besuch des Museums im Rahmen ihrer dreijährigen Wehrpflicht (Frauen 2 Jahre) zum verbindlichen Ausbildungsprogramm gehört.

Ich betrete das Museum und erlebe in einem fremden Land mein eigenes in einem der dunkelsten Kapitel seiner Geschichte: Landschaften, Städte, Straßen, Autos, Eisenbahnzüge, Gebäude, Menschen, Stimmen, Schreie, Getriebene, Gehängte, Vergaste, Leichenberge.

Ich habe mir immer wieder gesagt, das ist ein anderes Deutschland. Dennoch fühlte ich mich außerordentlich unwohl und bildete mir ein, dass die um mich herum auf mich zeigen und anklagen: „Du bist doch auch ein Deutscher! Das Ganze habt ihr angerichtet!“

Ich bin dann durch das Museum geeilt. Wollte einfach nur raus. Das geht aber nicht. Die Räume sind so angelegt, dass man erst raus kommt, wenn man alles durchschritten hat.

Draußen habe ich dann meine Gedanken sortiert: Mich trifft keine Mitschuld; denn ich bin erst danach geboren. Auch meine Familie hat unter den Folgen zu leiden: Mein Vater muss nach seiner Heirat 1944 an die russische Front und gerät anschließend in Gefangenschaft. Erst 1949 kommt er zurück und sieht mich als Vierjährigen zum ersten Mal. Das Haus meiner Großeltern wird bei einem Großangriff auf Mainz im Februar 1945 zerbombt.

Ich habe in Yad Vachem vermisst (oder ich habe es nicht gesehen), dass man auch den deutschen Widerstand gezeigt hätte: Stauffenberg mit seinen Leuten. All jene, die unter großer Gefahr jüdische Mitbürger versteckten. Und all jene, darunter viele Geistliche, die offen oder verdeckt, sich gegen die Nazis wandten. Zu welchem Schluss komme ich nach dem Museumsbesuch? Ich bin nicht mitschuldig. Sehe mich aber in der Pflicht, meinen Beitrag zu leisten, dass so etwas in unserem Land nie wieder geschieht. Es beruhigt mich, dass ich da einiges in meinem Leben vorzuweisen habe: Mir war es immer wichtig, mich politisch und sozial zu engagieren, Toleranz groß zu schreiben und gegen Vorurteile anzukämpfen und solche Dinge auch meinen Schülern mit auf den Weg zu geben.

So viel zum Thema Yad Vachem. Auf der Rückfahrt besuchten wir den Markt Mahane Yehuda. Dieses üppige Angebot an Lebensmitteln und insbesondere Früchten ist enorm. Es war Feierabendzeit und deshalb besonders viel los. Ich habe mich mit Jean-Pierre in eine kleine Kneipe gesetzt. Eine Israelin macht mir Platz. Gerne hilft sie uns beim Bestellen; denn wir wollen nur einheimisches Bier. Mit vielen komme ich in Blickkontakt. Meist ein freundliches Zunicken oder ein gerufenes Hello.

Ich wäre gerne noch länger geblieben. Doch es war schon dunkel (um diese Jahreszeit bereits gegen 17 Uhr). Also fuhren wir weiter mit der Straßenbahn zum Damaskustor. Dort in der Nähe haben wir ein hübsches, arabisch geführtes Restaurant gefunden mit gutem Grillfleisch und palästinensischen Beilagen. Außerdem haben die einen guten israelischen Rotwein.

Zu Fuß und schnellen Schrittes geht es danach die knapp zwei Kilometer hinauf zum Ölberg. Einige Kalorien können wir dabei wieder abbauen. Unser Zimmer im Gästehaus sprühen wir mit einem Insektizid gegen Mücken aus. Ich weiß, wenig gesund und umweltfreundlich! Doch die Nacht zuvor waren wir lange auf Stechmückenjagd. Ich treffe mich mit Jean-Pierre im Tagesraum zu unserem allabendlichen Ritual: Was war am heutigen Tag positiv, was war negativ? Knapp zwei Stunden waren wir darüber noch im Gespräch.

Viele Grüße

Joachim (Mauer)

E-Mail vom 12.11.2012

Liebe Freunde,

heute sende ich Euch meinen Bericht über die Reise ans Tote Meer und in den Negev. Jean-Pierre und ich wollten natürlich viel vom Land sehen. Ersterer mehr die Stätten des Wirkens seines göttlichen Freundes. Mir war dies nicht ganz so wichtig. Ich wollte auch andere historische Stätten, sowie Land und Leute kennenlernen und möglich viel über den politischen Brennpunkt Israel und Palästina erfahren. Letzteres kann man am besten, wenn man zu Fuß geht und/oder öffentliche Verkehrsmittel benutzt.

Als Wanderer begegnet man den Leuten auf „Augenhöhe“, und man geht an ihnen im Allgemeinen nicht vorbei, ohne einen Gruß, ein Hallo oder ein paar Worte. Oft fragt man nach dem Weg oder nach anderen Dingen. Oder man wird vom Gegenüber angesprochen: Was macht ihr zu Fuß hier? Wo kommt ihr her? Was ist Euer Ziel? Unzählige Gespräche haben sich daraus schon ergeben. In Bus, Bahn oder Sammeltaxi ist dies oft nicht viel anders. Es ist als würde man ein Buch aufschlagen und darin lesen. Selbst wenn man die Landessprache nicht spricht, wenige Brocken und viel Körpersprache reichen vielfach, schaffen lustige Situationen und verhelfen dennoch zu interessanten und wichtigen Einblicken.

Dennoch, zum Wandern und oft auch für öffentliche Verkehrsmittel muss man Zeit mitbringen und nach knapp zwei Monaten auf Schusters Rappen hatten wir auch unsere Rückkehr im Auge.

Es war mein Bekannter Rudolf Rogg, der Direktor der Deutschen Entwicklungszusammenarbeit für Palästina, der mir nach einem köstlichen Abendessen mit palästinensischer Küche im Restaurant des Hotels „Jerusalem“ im arabischen Ostteil ein Prospekt in die Hand drückte. Der Hotelbesitzer (übrigens mit einer deutschen Frau verheiratet) bietet Fahrten mit einem 12-Sitzer Kleinbus zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten an. Man wird dorthin gefahren. Der Fahrer gibt mit ein paar Sätzen auf Englisch einige kurze Informationen und den Zeitrahmen. Für die Besichtigung ist man selbst verantwortlich.

Normalerweise läuft so was ja anders. Die allermeisten Israeltouristen und/oder Pilger haben organisierten Reisen gebucht. Ein Großteil sind jüngere / mittlere/ betagte Senioren, die in klimatisierten Bussen durchs Land kutschiert und in ihrer Sprache von einem Führer, der Fähnchen oder Schildchen schwenkend vorausmarschiert, durch die Sehenswürdigkeit geschleust werden. Ich finde dies auch total in Ordnung. „Jeder geht SEINEN Weg“, heißt es nicht umsonst in Jakobspilgerkreisen.

Außerdem hat ein solches Reisen in Israel und Palästina diesseits und jenseits des Stacheldrahtes, der Mauer und der Checkpoints (man sagte mir, es gäbe 80 im ganzen Land) den Vorteil, dass man relativ wenig davon mitbekommt. Denn Militärs und Polizei winken oft durch oder beschränken sich auf eine Kurzinspektion oder – besonders in angespannten Zeiten – schauen sich die Pässe an. Da die meisten Busse an die Frontscheibe ein Plakat geklemmt haben, das Auskunft gibt, welche Truppe sich darin befindet und woher sie kommt, kann es schon sein, dass die Kontrolle unterschiedlich ausfällt. US-Amerikaner haben da meist die besten Karten.

Rania, die Mitarbeiterin von Rudolf war es wieder, die uns die Fahrten mit dem „Hotel Jerusalem“ Kleinbus organisierte. Wir wollten zunächst hinunter zum Toten Meer, nach Masada in der Negevwüste und zum Schluss nach Jericho. Fahrten finden jedoch nur statt, wenn eine Mindestkapazität vorhanden, und das entscheidet sich oft recht kurzfristig. Rania, im Autonomiegebiet Westjordanland wohnend, schickte mir am Vorabend eine SMS. Der Sprachschnipsel mit der wichtigen Information, dass am nächsten Tag gefahren wird, fand nicht den Weg (Luftlinie 20 km) auf mein Handy.

Wir sitzen also am nächsten Tag gemütlich bei Ibrahims Frühstück im Gästehaus auf dem Ölberg und unten am Damaskustor wartet der Bus auf uns. Der Fahrer telefoniert mit Rania und diese mit mir. Wir sollten uns schnell ein Taxi nehmen und hinkommen. Während wir uns in aller Eile reisefein machten, eine zweiter Anruf: „Ihr werdet abgeholt.“ Und tatsächlich, 10 Minuten später stiegen wir in unser Reisegefährt. Unsere Mitreisenden, die ja mittlerweile fast 45 Minuten gewartet hatten, nahmen es offensichtlich gelassen. Vorwurfvolle Blicke konnte ich nicht feststellen. Gott sei Dank.

Unser flotter, palästinensischer Fahrer fuhr uns in östlicher Richtung aus Jerusalem hinaus. Auf einer vierspurigen Straße ging es 35 km immer bergab. Rasch verschwand die Stadt mit ihrer dichten Besiedlung und die Landschaft wurde kahl. Auf beiden Seiten der Straße sahen wir immer wieder armselige Bretterverschläge, in denen Hirten mit ihren Familien hausten. Plötzlich war es da, das Tote Meer und wir befanden uns 420m unter dem Meeresspiegel. Leider ließ sich unser Bus nicht in ein Tauchboot verwandeln; denn mit ihm hätten wir uns – am Toten Meeresgrund angelangt – stolze 794 m unter dem Meeresspiegel befunden.

Die Straße führte dann in einiger Entfernung in südlicher Richtung an der westlichen Seite entlang. Der Uferbereich war zunächst Kilometer weit mit einem Zaun abgetrennt. Wahrscheinlich Sperrzone, denn Jordanien liegt östlich des Toten Meeres und die Grenze bildet dessen Mitte. Der Übergang zur Negevwüste war gleitend; denn auf beiden Seiten des Jordangrabens, in dem sich das Tote Meer befindet, liegen Gebirgszüge prägnant, bizarr, zerklüftet und fast ohne Bewuchs. Je nachdem wie die Sonne steht ist dies ein beeindruckendes Landschaftsbild. Etwas über 50 km fährt man vom nördlichen bis zum südlichen Ende des Toten Meeres, vorbei an einigen Oasen, Hotels und Zugängen zum Strand.

Unser Ziel war Masada, ein isolierter Tafelberg, 400m über dem Toten Meer und heute UNESCO Weltkulturerbe. Warum? Schon lange vor Christi Geburt hat man auf diesem Klotz eine kleine Festung errichtet. Es war kein Geringerer wie der berühmt, berüchtigte König Herodes, dem man sogar den Titel „der Große“ verliehen hat, der dort zwischen 40 und 30 v.Chr. eine pompöse Festung errichtet hat, die in ihrer Zeit als uneinnehmbar galt. Er vergaß nichts: Für sich luxuriöse Paläste, teilweise in den Berghang hinein gebaut mit Badehäusern und Schwimmbecken. Zu seiner und der Festungsbewohner Versorgung gab es riesige Lagerhäuser, für die Militärs eine Kommandantur, Pferdeställe und zahlreiche weitere Gebäude. Und da Wasser in der Wüste eher Mangelware ist, ließ er riesige Wasserzisternen anlegen und das Wasser durch Aquädukte heranführen.

Hut ab, vor dieser Glanzleistung damaliger Baumeister. Da steckt viel Knochenarbeit drin. Ich frage mich nur, wie viele einfache Arbeiter (Sklaven?) wurden da verbraucht, verletzt, verkrüppelt und getötet?

Dieser Herodes muss ganz schön Schiss gehabt haben, dass es ihm mal an den Kragen geht. Sonst hätte er sich nicht so verbarrikadiert. Außerdem zog er es auch in Friedenszeiten vor, den Winter auf dem angenehm luftigen Wüstentafelberg zu verbringen, anstatt sich im oft feuchten und kalten Jerusalem einen königlichen Schnupfen zu holen.

Das Ende von Masada war dramatisch. Herodes war schon einige Jahrzehnte tot. Die Römer hatten schon seit einiger Zeit das Sagen. Rebellen gelang es Masada zu besetzen und sich dort mit ihren Familien einzunisten. Knapp 4000 Soldaten brauchten die Römer, um die Festung zu belagern und dann über eine eigens angelegte Rampe (diese und römische Lagerreste sind heute noch zu sehen) zu erobern.

Die Belagerten beschlossen kurz vor dem Fall, lieber zu sterben als den Römern in die Finger zu fallen. Per Los wurden einige Männer bestimmt, die die Truppe nebst Familien und anschließend sich selbst töten sollten. Als die Römer dann kamen, fanden sie 960 getötete Männer, Frauen und Kinder. Zwei Frauen und fünf Kinder konnten sich verstecken und über das Geschehene berichten. Insbesondere in israelischen Militärkreisen und teilweise bis heute wird die Festung als Symbol des jüdischen Selbstbehauptungswillens gesehen. Ich kann diese Ansicht im Hinblick auf den kollektiven Selbstmord nicht teilen.

Um die Festung zu besichtigen, muss man zuerst einmal 400 m hinauf. Einige wenige scheuen den Aufstieg auf einem kleinen Zickzackpfad nicht. Ich habe sogar welche auf dem Fahrrad hinauf strampeln sehen. Hut ab, bei über 35 Grad im Schatten! Mich hat es in den Beinen gejuckt, ebenfalls hinauf zu marschieren. Doch der Zeitplan unseres Fahrers stand dem entgegen. Bequem ging es mit der „tiefst gelegenen Seilbahn der Welt“ hinauf. Die Besichtigung nahm ich mit Knopf im Ohr und deutschsprachigen Audiogerät in Angriff und immer wieder genoss ich den herrlichen Blick auf das tief unten liegende Tote Meer und hinüber nach Jordanien. Als wir dann wieder in der Talstation waren, fanden wir den Ausgang zunächst nicht; denn clever wurde man in den riesigen Andenkenladen und das Großrestaurant geschleust. Beides gut gefüllt; kein Wunder, ich habe über 40 Busse auf dem Parkplatz gezählt.

Der nächste Programmpunkt interessierte mich sehr: Eine Stunde Strandaufenthalt am Toten Meer mit Möglichkeit zum Baden. Anmerkung des Fahrers: „Bitte nicht länger als 20 Minuten im Wasser bleiben wegen erhöhter Sonnenbrandgefahr!“

Zugangmöglich- keit und der Strand waren wohl höchstens 50 m breit. Zu Beginn ein Kiosk mit schattigen Sitzgelegenheiten, danach ein mit Platten belegter Fußweg vorbei an zahlreichen Duschen und einem großen Thermometer, das 38 Grad anzeigte. Auch die Wassertemperatur stand dabei, die habe ich jedoch vergessen. Ich schätze so um die 30 Grad. Durch den überhasteten Aufbruch am Morgen hatte ich leider keine Badesachen dabei. Doch mein Slip und mein Unterhemd von der Marke „Funktionswäsche“ taten gute Dienste, Ersterer als Badehose und das Unterhemd als Handtuch und Schambedecker beim Umkleiden.

Als ich ins Wasser stieg, konnte ich nichts Besonderes feststellen: Klares Meerwasser. Auf dem Rücken liegend, brauchte ich mich nicht zu bewegen. Ich blieb oben. Mutig wollte ich etwas hinaus- schwimmen, drehte mich um und kraulte. Und da geschah es. Gewohnheitsmäßig ließ ich die Augen offen und schwups hatte ich eine Ladung Wasser in denselben. Spätestens jetzt wusste ich um den starken Salzgehalt; denn meine Sehorgane brannten wie Feuer. Halb blind entfloh ich dieser Salzbrühe und es dauerte einige Minuten bis ich wieder schmerzfrei sehen konnte.

Lange stand ich unter der Dusche, zog mich notdürftig um. Während meine Funktionsbadehose und – Handtuch am Autospiegel unseres Kleinbusses trockneten, trank ich am Kiosk ein Bier. Dem Fahrer wollte ich ein Cola spendieren, der lehnte jedoch wegen eines muslimischen Fastentages dankend ab. Danach waren meine Klamotten trocken und ich konnte sie – noch bevor meine Mittouristen eintrudelten – wieder durch Umziehen auf der Hinterbank ihrem eigentlichen Zweck zuführen.

Weiter ging es in die Oase Jericho. Diese aufstrebende Stadt liegt im autonomen Paläs-tinenensergebiet 15 km nördlich vom Toten Meer im Jordantal. Jericho behauptet von sich, die älteste und triefst gelegenste Stadt zu sein.

Wir parken auf einem übervollen Busparkplatz und gehen in ein Großrestaurant. Anscheinend machen hier die meisten Bustouristen Rast. Gut gefüllte Tische in mehreren großen Sälen verraten dies. Ein reichhaltiges Büffet zum Pauschalpreis füllt auch die größten Mägen.

Sozusagen zur Verdauung kann man auf das Ausgrabungsgelände in Restaurantnähe gehen und Jahrtausend alte Ansiedlungsreste bewundern und gleich daneben mit einer kleinen Seilbahn zum Deir Quarantal, dem Berg der Versuchung, hinüber schweben. Das ist – wenn ich recht informiert bin – jener Berg, auf dem Jesus 40 Tage in der Wüste fastete und heftig vom Teufel in Versuchung geführt wurde.

Die Seilbahn endet an einem Kloster das sich „Monastery of Temptation“ nennt und in den Berg hineingebaut ist. Von dort führt ein Pfad hinauf zur Fasten- und Versuchungsstätte. Ich wäre gerne mal dahin geschwebt. Doch wieder mal fehlte die Zeit. Pech gehabt!

Zeit blieb noch, die Überreste des Hischam-Palastes zu besichtigen. Der Kalif Walid I von Damaskus erbaute diesen prächtigen Palast im 8. Jahrhundert n.Chr. und benutzte ihn als Winterresidenz. Dieser „Fürst der Gläubigen“ wie er sich auf einem Marmorstein nennt, stand dem Prunk des Herodes nicht nach. Quadratische Höfe, Brunnen, Zisternen, die wahrscheinlich schönsten Bäder dieser Zeit und zwei Moscheen zeugen (wenn auch nur noch als Ruinen) davon.

Nach diesem prall gefüllten Tag ging es dann im Dunkeln nach Jerusalem zurück. Am Checkpoint beließ es das Militär bei einem strengen Blick auf uns müde Touristen, bevor es uns durch ließ und der nette Busfahrer brachte Jean-Pierre und mich, die wir als letzte und verspätet am Morgen zugestiegen als erste zu unserer Herberge auf dem Ölberg.

Ein anstrengender, aber doch sehr schöner Tag ging zu Ende. Viele Grüße Joachim

E-Mail vom 13.11.2012

Liebe Freunde,

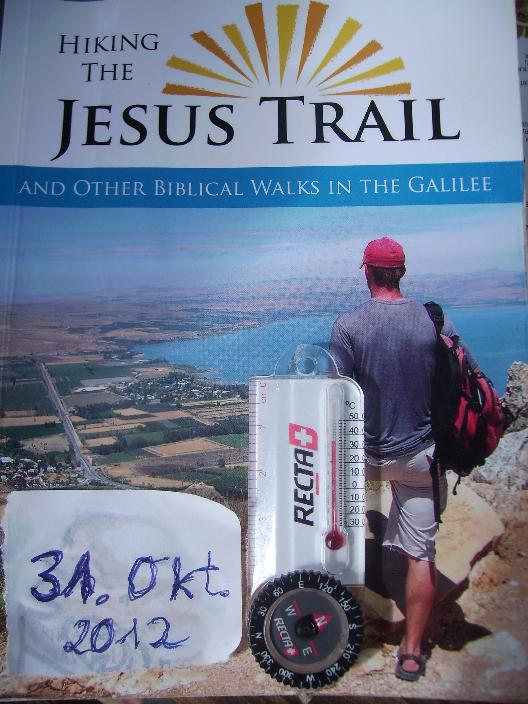

hier meinen Bericht über unseren Ausflug nach Galiläa.

Ein zweites Mal unternahmen wir einen Ausflug mit dem Kleinbus des Hotels Jerusalem. Dieses Mal erreichte uns die Nachricht von Rania zeitig und pünktlich fanden wir uns an der Abfahrtsstelle in der Nähe des Damaskustores ein.

Gemeinsam mit fünf weiteren Ausflüglern ging es pünktlich los. Der Busfahrer war der gleiche. Im Gegensatz zum letzten Mal, wo er sich tagsüber wegen Fastens Ess- und Trinkverbot auferlegt hatte, wirkte er fröhlich und mitteilsam.

Es ging wieder im zügigen Tempo hinab ins Jordantal. Dort angekommen bogen wir in nördlicher Richtung ab. Wir folgten auf einer Länge von 80 km dem Jordan durch die West- Bank nach Norden Richtung See Genezareth.

Gerne hätte ich mal den Jordan gesehen. Fehlanzeige. Wieder war der Uferbereich weiträumig mit Draht einschließlich Stacheldrahtaufsatz versperrt. Ein breites Gebiet westlich des Jordanufers, also auf Palästinensergebiet, ist militärisches Sperrgebiet oder steht unter militärischer Überwachung und die Israelis haben hier das ausschließliche Sagen.

An einer Kreuzung zweigt eine Straße rechts in östliche Richtung ab. Sie führt zur Allenbybrücke nach Jordanien hinüber und weiter Richtung Amman.

Der Grenzübertritt ist an dieser Stelle nur Diplomaten, Ausländern und Palästinensern gestattet. Außer Eliat ganz im Süden (nicht für Palästinenser) und einem Übergang nur für Israels südlich des Sees von Genezareth, ist es der einzige Übergang ins Nachbarland. Außerdem verläuft der gesamte Warenverkehr aus dem Westjordanland nach Jordanien ausschließlich über diese Brücke. Da Palästinenser nur sehr selten eine Ausreisegenehmigung über den Flughafen TelAviv erhalten, müssen sie über die Brücke um von Amman abzufliegen, wenn sie ins Ausland wollen. Die Grenzkontrollen sind penibel, ja schikanös, sodass stundenlange Wartezeiten in großer Hitze vorprogrammiert sind. Rudolf Rogg, der auch für Jordanien zuständig ist, erzählte, dass er letztens dreieinhalb Stunden brauchte, obwohl er mit Diplomatenkennzeichen unterwegs war.

(Wer mehr über die Allenbybrücke erfahren möchte: http://de.wikipedia.org/wiki/Allenby-Br%C3%BCcke )

Wir fuhren also in Richtung Norden. Auf jordanischer Seite ist das Jordanufer ein Garten Eden. Plantage reiht sich an Plantage. Fehlanzeige auf unserer Seite. Vertrocknetes Gras und Sicherheitszaun sowie Wege für die Militärfahrzeuge säumen den Weg. Nur gelegentlich sieht man, in gebührender Entfernung zum Jordan Plantagen oder ein jüdisches Siedlerdorf (Settlemans) mit von Militärs bewachter und Schlagbaum versehener Zufahrt. Es ist eine Sünde und Schande, dass man wegen der vertrackten politischen Situation und israelischen Sicherheitsinteressen dieses Ufer des Jordans landwirtschaftlich so wenig nutzen kann.

Wir verlassen die Westbank und erreichen südlich des Sees von Genezareth Galiläa und damit den Norden Israels.

Bis nach Nazareth, unserem ersten Etappenziel sind es noch 43 km. Die Stadt liegt auf der Höhe und ist schon von weitem sichtbar. Meine Vorstellung, die ich aus den Bibelstunden meiner Kindheit mitgenommen habe: Ein kleiner Ort, in dem Jesus seine Kindheit und Jugend verbrachte und in einem kleinen Anwesen seiner Eltern Maria und Josef nebst angegliederter Schreinerei wohnend.

Schon von weitem löst sich diese idyllische Vorstellung in Luft auf. Nazareth heute ist eine moderne Stadt mit 60% arabischer und 30% christlicher Bevölkerung, die friedlich zusammenleben.

Ähnlich wie Jean-Pierre und mich zieht es viele Touristen hierher. Alle strömen zur Verkündigungskirche im Stadtzentrum, ein Muss für beinahe alle katholischen und orthodoxen Pilger. Glaubt man doch, dass an diesem Ort in einer Grotte Maria lebte und ihr dort der Engel Gabriel erschien. Näheres kann man bei Lukas 1/26-38 nachlesen.

Unser Busfahrer entließ uns, nachdem er nur mit Mühe einen Haltepunkt gefunden hatte, für eine Stunde. Eine mit Andenkenläden vollgestopfte Straße führt etwas hinauf zu einer riesigen Basilika mit angeschlossenem Franziskanerkloster. Wir waren das Schlange stehen mittlerweile gewohnt. Dennoch ging es recht zügig hinein. Das große Innere hat zwei Ebenen, eine Äußere und eine Innere, in die man auf einer Treppe zur Verkündigungsgrotte hinabsteigt. Da das Gedrängel sich in Grenzen hielt, bemerkte ich viele Gläubige, die kniend davor verweilten.

Auf der äußeren Ebene sah ich eine Gruppe farbiger Pilger, die trotz des Ansturms ein Eckchen gefunden, einen Kreis gebildet, sich an den Händen haltend mit geschlossenen Augen beteten, sangen, meditierten. So viel tiefe Frömmigkeit bewegte mich.

Auch an solch einem wichtigen Ort der Christenheit befielen Jean-Pierre und mich banale Hungergefühle; denn es war Mittag und wir hatten seit früh morgens nichts mehr gegessen. Am Kreisverkehr, nahe der Altstadt, fanden wir ein Kebab-Resto, das auch Dosenbier hatte. Nach dem Verspeisen eines mit Fleisch und Gemüse lecker gefüllten Fladenbrotes und /spandem Gerstensaft ging es uns richtig gut.

Zu einem Mittagsschläfchen im Bus war der Weg nach Kanaa (8,4 km) zu kurz. Ähnlich wie Nazareth ist Kanaa heute eine moderne Stadt. Inmitten liegt die Hochzeitskirche, in der Christus anlässlich einer Trauung und wegen einer Fehlkalkulation bei der Ver-sorgung der Gäste mit Wein sein erstes Wunder vollbrachte und dafür sorgte, dass im Gegensatz zum ausgegangenen billigen Wein ein edler Tropfen in ausreichender Menge die Hochzeitsgäste erfreute.

Wegen des Touristen- bzw. Pilgeransturms ist die Hochzeitskirche nebst Vorplatz nur durch eine Gittertür erreichbar, die meist verschlossen und hin- und wieder geöffnet wird. Meine Mitreisenden hatten einen Moment der offenen Tür erwischt. Mein wallonischer Mitpilger Jean-Pierre und ich haben diese wundersame Türöffnung verpasst. Auch ein Rütteln und mein klagendes Rufen: „Ich will hier rein!“, brachten keinen Erfolg. Ich war ein wenig neidisch; denn ich hätte doch zu gerne, wenn auch nur symbolisch und mit meiner ganzen Vorstellungskraft den köstlichen Rebensaft probiert.

Ganze 23 km trennten uns vom See Genezareth, dem nächsten Ziel unserer Reise. Ehe es mit kräftigem Gefälle hinunter nach Tiberias geht, hat mein einen herrlichen Blick auf den See. Wenn ich ihn auf der Karte sehe, hat er für mich etwa die Form des Erdteils Afrika. Mit einer Wasserfläche von 165 km² ist er nur ein Drittel so groß wie der Bodensee. Als Wasserreservoir ist er für Israel unersetzlich. Nicht nur die gesamte Umgebung, einschließlich der Felder und Platanen profitiert mittels Bewässerungskanäle sondern auch die Wasserversorgung TelAviv’s, ja sogar bis in die Wüste Negev hinein, gewährleistet dieser See.

Darüber hinaus ist er ein beliebter Erholungs- und Ausflugsort der Israelis selbst; denn seit dem Krieg 1967 und der Besetzung der Golanhöhen, die sich an das Ostufer des Sees anschließen, ist der See in rein israelischer Hand. Erwähnenswert ist noch, dass seine Wasseroberfläche 212 m unter dem Meeresspiegel liegt, er somit nach dem Toten Meer das tiefst gelegene Binnengewässer ist.

Wir steuerten Kafarnaum an, wo nach der Bibel die Brotvermehrung stattfand. Eine gleichnamige Kirche, erinnert an dieses Wunder. Sie gehört bis heute dem Deutschen Verein vom Heiligen Land, der das Grundstück 1889 erwarb und Glück hatte; denn anschließende Ausgrabungen brachten die Reste einer Kirche aus dem 4. Jahrhundert, ein Mosaik mit Tier- und Pflanzendarstellung aus dieser Zeit sowie den Felsen zum Vorschein, auf dem Christus das Wunder vollbrachte. Die heutige Kirche wurde erst 1983 eingeweiht. Das Mosaik aus dem 4. Jahrhundert befindet sich im Nord-östlichen Teil der Kirche und ein Brotvermehrungsmosaik aus dem 5. Jahrhundert vor dem Altar. Unter letzterem sieht man den Felsen, auf dem die Brotvermehrung stattgefunden haben soll.

Mosaik aus dem 2. Jahrhundert

Die Benediktinermönche des angrenzenden Klosters (darunter viele Deutsche) kümmern sich um Kirche und Besucher. Zahlreiche freiwillige Helfer (Volontäre) unterstützen sie dabei. Ich stelle mir diese wunderschöne Anlage, begrünt und am See gelegen früh morgens oder abends vor, wenn sie für Touristen gesperrt ist und komme ins Schwärmen

Nur wenige hundert Meter weiter liegt die Stelle, wo Christus nach seiner Auferstehung – gemäß der Bibel und katholischer Interpretation -, den in Kafarnaum wohnenden Fischer Petrus mit seiner Nachfolge auf Erden beauftragte: „Folge mir nach!“ Eine Kapelle erinnert daran und mit etwas Phantasie kann man sich am Ufer stehend gut Petrus vorstellen, wie er sein Fischernetz im See auswarf.

Zwei Kilometer weiter war ich dann auch im See, nicht auf Fischfang sondern als Badender. Diesmal konnte ich mich im Wasser richtig austoben, ohne die Befürchtung, Salzwasser in die Augen zu bekommen. Dazu hätte ich nämlich weiter raus schwimmen und tief tauchen müssen; denn die tieferen Schichten des Sees sind salzhaltig.

Beim Anblick des Jordan war ich zunächst enttäuscht; denn er ist eher ein Bach und nicht gerade sauber. Am Ufer tummelten sich neben den Touristen viele weiß gewandete Männlein und Weiblein, manche davon befanden sich im Wasser. Hier kann man sich – gegen Geld – einer Taufe unterziehen, die durch Untertauchen in Rückenlage vollzogen wird. Nase zuhalten, ist angesagt. Eine Urkunde bezeugt das Ganze. Ich schließe nicht aus, dass manche der jährlich Tausenden, die sich dieser Prozedur unterziehen, dies aus voller religiöser Überzeugung tun. Ich konnte mich aber auch nicht des Eindrucks erwehren, dass dies vor allem ein Spektakel und Gaudium war, was genauestens durch Fotos oder Filmen festgehalten, den Zuhausegebliebenen gezeigt werden sollte. Nun ja, jedem das Seine.

Ich hoffe nur, dass die Sache nicht überhandnimmt und der für die ganze Gegend so lebenswichtige Jordan nicht zu Schaden kommt. Schaden nehmen könnten die Täuflinge selbst; denn hygienisch scheint mir das Ganze nicht, wenn auch offizielle Stellen die Sauberkeit des Wassers beschwören.

Beim Verlassen der Taufstätte war es wieder dunkel geworden. Die Rückfahrt erfolgte im Jordangraben. Die hell erleuchtete jordanische Seite zeigte uns, wie dicht besiedelt diese Gegend dort ist.

Dieses Mal wurden wir nicht zum Ölberg gefahren. Dies war uns auch ganz recht; denn wir hatten wieder Hunger und beschlossen den Tag in unserem arabischen Restaurant, wo wir uns fast als Stammkunden fühlten. Ein rascher Marsch hinauf zum Ölberg trug zur notwendigen Kalorienreduzierung bei.

Viele Grüße

Joachim (Mauer)

E-Mail vom 14.11.2012

Liebe Freunde,

ich habe während meiner Berichterstattung schon mehrmals angedeutet, dass ich mich sehr für die Situation der Palästinenser interessiere.

Einen kompetenten Ansprechpartner habe ich in Rudolf Rogg gefunden, den ich aus meiner Zeit in West-Afrika kenne und der Direktor der „Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)“ – ein Zusammenschluss von GTZ und DED – mit Sitz in Ramallah ist. Rudolf wohnt auf dem Ölberg und fährt täglich rüber in die Hauptstadt des Autonomiegebietes.

An einem Vormittag konnten wir ihn mit seinem PKW dorthin begleiten. Um den Checkpoint in beiden Richtungen passieren zu können, muss man ein israelisches Autokennzeichen besitzen, das – ähnlich unseren Kennzeichen – links auf einem blauen Feld oben die Flagge Israels, in der Mitte das Länderkürzel IL und ganz unten den Landesname in hebräischer und arabischer Schrift trägt. Daneben folgt auf hellbraunem Untergrund eine siebenstellige Nummernfolge. Autos mit diesen Nummernschildern können in Israel und auch in der West-Bank fahren. Für beide Bereiche muss man gesonderte Versicherungen abschließen. Dies bezieht sich auch auf LKW’s, Busse und Taxis. Palästinenser, die in den Autonomiegebieten leben, haben eigene Kennzeichen auf ihren Autos. Mit diesen dürfen sie nicht nach Israel.

Die Autoschlange am Checkpoint wird recht zügig abgefertigt. Kommentar von Rudolf: „Raus aus Israel geht relativ schnell. Wieder reinzufahren, das kann dauern.“

Zunächst fahren wir an dieser schrecklichen Mauer (/verniedlichend Wall genannt) vorbei. Sie ist bunt bemalt und – so vermute ich – mit für Israel wenig freundlichen Sprüchen versehen.

Gleich anschließend der erste Ort. Hier sollte man besser keinen Unfall bauen; denn es ist ungeklärt, wer zuständig ist, die israelische oder palästinensische Polizei. Also versuchen die Unfallgegner die Angelegenheit selbst zu regeln. Verletzt werden sollte man bei einem Unfall nicht. Es kam schon vor, dass Verletzte am Checkpoint hängen blieben, bis irgendwann mal ein israelischer Krankenwagen sie abholte.

Nach 20 km standen wir in Ramallah vor dem „German House“, Rudolf Roggs Büro. Ein ansehnliches Gebäude. Über 100 Mitarbeiter hat die GIZ in Palästina (West-Bank und Gaza) im Einsatz. Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung, nachhaltige Wirtschaftsförderung, Verwaltungsaufbau sowie Förderung von Institutionen und Zivilgesellschaft sind die Schwerpunkte.

Ich habe den Eindruck, dass der von Saulus zum Paulus gewandelte derzeitige Entwicklungsminister Niebel der Zusammenarbeit mit Palästina Priorität einräumt und dies auch durch häufige Präsenz vor Ort sichtbar werden lässt.

Dabei steht das deutsche Engagement im argwöhnischen Blick der Israelis, und man muss schauen, dass man es sich mit ihnen nicht verdirbt; denn letztendlich sind sie es, die mit ihrer dominanten militärischen Präsenz hemmen und verhindern können.

Diese Dominanz hat aus jüdischer Sicht Ursachen, die man nicht so ohne weiteres wegwischen kann. Stichworte: Hohes Sicherheitsbedürfnis herrührend aus zahlreichen Kriegen, Indifada, Attentate mit Verletzung und Tötung Unschuldiger, Raketenbeschüsse usw..

Auf der anderen Seite weiß der jüdische Staat sehr genau, dass der ständig wachsenden palästinensischen Bevölkerung ein Minimum an Entwicklung zugestanden werden muss angesichts der Zumutungen, die sie durch Mauer, Kontrollen, Eingesperrtheit und der ungebremsten Siedlungspolitik (Settlemans) mehr oder weniger machtlos hinnehmen muss. So nach dem Motto: Wenn wir es schon nicht tun wollen, so sollen wenigstens andere durch ihr Engagement Dampf aus dem palästinensischen Kessel nehmen.

Natürlich spielt die Sicherheit und Unversehrtheit der GIZ-Mitarbeiter eine große Rolle. Gepanzerte Autos mit Diplomatenkennzeichen gehören zum Fuhrpark. Eine ehemalige Bundespolizistin hat bei der GIZ die Aufgabe, sich um die Sicherheit der Mitarbeiter zu kümmern. Sie pflegt dazu Kontakte zu beiden Seiten: Mit der palästinensischen Polizei ebenso wie mit den israelischen Militär- und Polizeibehörden.

Wie wichtig dies ist, zeigt ein Beispiel: Im Gazastreifen kommt es zu einem Beschuss und Rudolf Rogg, gerade dort unterwegs, erlebt diesen Angriff in unmittelbarer Nähe. Besorgt um seine Unversehrtheit, telefoniert er mit seiner Sicherheitsbeauftragten und diese wendet sich sofort an das israelische Militär. Dort wird ihr gesagt: „Wir wissen genau, wo sich ihr Chef aufhält. Ihm wird nichts passieren.“ Und so war es auch.

Ehe wir das German-Hause verlassen, lädt uns Rania, Rudolf Rogg’s Mitarbeiterin, zu sich und ihre Familie nach Nablus, dem wirtschaftlichen Zentrum des Westjordanlandes, ein. Gerne nehmen wir diese Einladung an.

Für heute wollen wir uns noch Ramallah anschauen und dann mit dem Bus zurück nach Jerusalem fahren.

Als wir auf die Straße kommen, stehen dort im Abstand von 50 m palästinensische Polizisten. Ich erfahre, dass Präsident Habbas auf seinem Weg von zu Hause in seinen Amtssitz in nächster Zeit vorbei fährt. Die Polizisten sind zugänglich und suchen das Gespräch mit uns: „Wo seid ihr her?“ Unsere Antwort: „Aus Belgien und Deutschland.“ Sie: „Welcome in Palästina!“ Diesen Satz hören wir noch häufig.

Ein kleiner Zwischenfall am Rande. Ich habe meine Mütze vergessen. Rania wirft sie mir aus dem zweiten Stock zu. Die Kopfbedeckung bleibt auf dem Vordach des Eingangs liegen. Ein hilfsbereiter Polizist friemelt sie mit seinem Maschinengewehr herunter. Schusswaffen können auch friedlichen Zwecken dienen, stelle ich befriedigt fest.

Ich war scharf darauf, den palästinensischen Präsidenten zu sehen, der ja im Konvoi vorbeikommen soll. Wir gehen also in Richtung Präsidentenpalast. Als wir dann vor dem Eingang stehen, ohne aufgehalten worden zu sein, treffen wir einen jungen, sichtlich nervösen, nicht uniformierten, mit Anzug, Hemd und Schlips gekleideten Menschen mit

Gel im Haar, der an die herum-stehenden Polizis- ten Befehle erteilt. Ich vermute, es handelt sich um den Sicherheitschef des Präsidenten. Er redet nicht mit uns, sondern lässt über einen Polizisten wissen, dass wir hier verschwinden sollen.

Ganz langsam entfernen wir uns und sehen dann doch den Konvoi kommen: Militärfahrzeug – Mercedes – Mercedes – Mercedes – Militärfahrzeug. In welchem Mercedes Habbas saß, weiß wohl nur unser Sicherheitschef mit seinen fest geklatschten Gelhaaren.

Gleich neben dem Amtssitz befindet sich das Mausoleum von Arafat. Der Sarkophag ist durch ein großes Fenster zu sehen. Das Gebäude konnten wir nicht betreten. Es war abgesperrt. Heute weiß ich warum: Eine Expertenkommission ist damit beschäftigt, den Sarg zu öffnen und die Reste Arafats zu untersuchen; denn man vermutet nach wie vor, dass er vergiftet wurde.

Wir gehen durch die Stadt. Ich habe den Eindruck, wir sind die einzigen Touristen. Der Busbahnhof ist voller Busse und Menschen. Kein Wunder. Öffentliche Kleinbusse mit israelischer Nummer kommen vom Damaskustor in Jerusalem bis hierher. Für sie ist hier Endstation. Die Passagiere steigen in Busse mit palästinensischem Kennzeichen, um in andere Orte und Städte des Westjordanlandes zu gelangen.

Wir steigen in einen Bus mit Israelnummer. Es dauert nicht lange, bis er gefüllt ist, und wir fahren zum Checkpoint. Hinüber kommen nur Passagiere, die wie wir ausländische Touristen sind (ziemlich wenige) oder Palästinenser mit israelischem Ausweis, oder Palästinenser mit Genehmigung, da in Israel arbeitend oder mit Sondergenehmigung, die nur schwer zu bekommen ist. Anträge müssen gestellt werden, werden oft ohne Begründung abgelehnt oder werden verspätet genehmigt, also dann, wenn der Besuchsanlass verstrichen ist. Ehe wir zum Checkpoint kommen, dreht sich ein älterer Herr, der vor mir sitzt, um und stellt in perfektem Deutsch die üblichen Fragen: Woher seid ihr? Was macht ihr hier? usw. Er erzählt mir, dass er Fremdenführer ist und deutsche sowie englische Gruppen führt. Er gibt mir seine Visitenkarte: Abdullah Tuffaha, Tourist Guide, English – Geman, The Holy Land, Jerusalem. Adresse, Telefon.

Der nette Herr Tuffaha steht uns mit Rat und Tat zur Seite, als wir am Checkpoint ankommen. Wir wollen den Aussteigenden folgen. „Stopp!“, sagt Herr Tuffaha, „Ihr seid über 45 und könnt im Bus bleiben. Nur Leute unter 45 müssen durchs Checkpointgebäude und sich dort strenger Kontrolle unterziehen; Selbstmordattentäter waren bisher immer Jüngere. Wir Ältere sind weniger verdächtig und dürfen im Bus bleiben.”

Zwei junge Militärs kommen in den Bus. Der Männliche bleibt vorne mit gezücktem Maschinengewehr stehen, eine Soldatin prüft die Papiere. Das Auftreten der Beiden empfinde ich als bedrohlich. Ihr Ton ist befehlend und schneidend. Die sind darauf gedrillt weder Höflichkeit noch menschliche Gefühle zu zeigen. Die Passagiere bewahren eine stoische Ruhe. Ich denke: „Muss das sein, dass man so mit Menschen umgeht, die ihre Eltern oder Großeltern sein könnten?“ Ich bin fassungslos und empfinde die gleiche Ohnmacht, wie ich sie bei manch einer DDR Kontrolle in früheren Zeiten empfunden habe. Nachdem die beiden uns grußlos verlassen haben, öffnet sich der Schlagbaum. Wir fahren durch zu einem Parkplatz. Langsam trudeln die anderen ein, die den Bus verlassen mussten. Ich stelle fest: Einer fehlt. Den haben die bestimmt zurückgeschickt.

Auf dem Weg zum Damaskustor gibt uns Herr Tuffaha noch wertvolle Tipps: „Ihr müsst mal auf die Stadtmauer steigen. Man kann auf ihr entlanspan style=”color: #454545;”g gehen. Man hat von dort oben einen tollen Blick auf Teile der Altstadt und die Umgebung.“ Ich bin der Empfehlung des Herrn Tuffaha gefolgt. Es hat sich gelohnt. Danke, Herr Tuffaha!

Viele Grüße Joachim (Mauer)

E-Mail vom 14.11.2012

Liebe Freunde,

wie ich schon schrieb, haben wir gerne die Einladung von Rania nach Nablus angenommen. Unser Kommen fiel in das viertägige Opferfest (Eid ad-Adha), dem höchsten Fest des Islams, vergleichbar bei uns mit Weihnachten.

Den Weg mit dem Bus nach Ramallah kannten wir schon. Wir stiegen dort in einen solchen mit palästinensischer Nummer und fuhren weiter Richtung Nordosten ins 50 km entfernte Nablus. Ich wunderte mich, dass wir oft auf Nebenstrecken fuhren, obwohl es doch eine gut ausgebaute Direktverbindung gab. Aber diese Straße ist nicht durchgängig für KFZ mit palästinensischen Kennzeichen befahrbar. Dazu braucht man wieder eine von den Israelis erteilte Sondergenehmigung. Rania hat so eine, da sie bei der GIZ arbeitet und spart dadurch für ihrer tägliche Fahrt nach Ramallah viel Zeit.

Wir quetschten uns also durch schmale Straßen und Ortsdurchfahrten. Für uns hatte das den Vorteil, dass die Landschaft nicht so schnell an uns vorbeisauste. Der Norden des Westjordanlandes ist ebenso wie das sich anschließende israelische Galiläa altes Kulturland. Obwohl gebirgig, steinig und von längeren Trockenperioden geprägt, jedoch von mediterranem Klima begünstigt, pflanzt man seit hunderten von Jahren Oliven, Zitrusfrüchte, Obst, Trauben, Gemüse, Kräuter und Weizen an. Wir beobachten im Vorbeifahren viele Bauern beim Pflücken von Oliven. Mühsame Handarbeit. Da wir Ende Oktober haben, sind die Felder abgeerntet.

Häufig sehen wir auf den Höhen Häuser der jüdischen Siedler (Settlemans). Manchmal sind es nur Wohncontainer, vielfach aber auch schmucke Häuser neueren Datums.

Bei meinen Gesprächen mit Leuten vor Ort erfahre ich, dass die derzeitige israelische Politik unter Netanjahu, der in seiner Regierung Vertreter der Siedler sitzen hat, die ihm seine Parlamentsmehrheit sichern, diese Landnahme wieder offensiver betreibt und die Leute durch Fördergelder hierher lockt. Mir liegen nur ältere Zahlen vor: 1966 gab es im West-Jordanland 0 Siedler, 1993 schon 110.000 und 2009 bereits 300.000.

Man muss sich die West Bank wie einen Schweizer Käse vorstellen. Die Löcher sind die israelischen Siedlungen und diese Löcher werden immer größer. Wertvolles Ackerland geht den Palästinensern verloren. Ohne Entschädigung, es wird einfach weggenommen. Oft wehren sie sich mit Prozessen, die sich meist lange hinziehen und – selbst wenn sie Recht bekommen – nichts ändern. Das schafft Verzweiflung und Aggression. Nur mit Einzäumung der Siedlungen, eigener Zufahrten mit Barrieren, Wachhäuschen, Militär (das sich das Gelände für Lager und Technik ebenso entschädigungslos nimmt) können Auseinandersetzungen größeren Ausmaßes unterdrückt werden.

Palästinensische Dörfer, Felder, Olivenhaine, Siedlungen, Militärpräsenz, all das sehe ich und mache mir darüber Gedanken.

So kommen wir in der Großstadt Nablus (250.000 Einwohner) an und Rania holt uns am Busbahnhof ab. Wir fahren zu ihr. Gemeinsam mit ihrem Mann Radwan und den beiden Kindern bewohnen sie ein schönes Eigenheim am Rand der Stadt, die von Bergen umgeben ist. Man hat einen tollen Ausblick, hier auf halber Höhe, hinab auf das Häusermeer und hinüber zur neuen An-Najah Universität mit ihren 20.000 Studenten und knapp 900 Professoren. Radwan ist einer von ihnen und lehrt Physik.

Die Einliegerwohnung war für Jean-Pierre und mich hergerichtet und ein tolles palästinensisches Mittagessen erwartete uns. An Gesprächsstoff fehlte es nicht. Wir erzählten von unseren Familien und unserem Hobby, dem Wandern. Radwan von seinem Studium in Deutschland, seiner Promotion in Palästina und seiner Uni-Arbeit. Die Familienarbeiten werden geteilt. In der Woche kümmert er sich tagsüber um die Kinder, da Rania einschließlich der Fahrt nach Ramallah zehn Stunden außer Haus ist.

Heute am dritten Tag des Opferfestes trifft sich die Familie bei Radwans Mutter in einem östlich gelegenen Städtchen und wir dürfen mitkommen. Am Ausgang von Nablus stelle ich fest, warum deutsche Entwicklungszusammenarbeit auch die Müllentsorgung einbezieht; denn wild abgelagerte Müllberge schmoren vor sich hin und verpesten die Luft. Den deutschen Experten habe ich übrigens kennengelernt, er heißt mit Nachname Wunder. Er wird wohl keine Wunder vollbringen können; doch ich wünsche ihm und den palästinensischen Stellen, dass man bezüglich der Müllentsorgung rasch vorankommt.